第3回呼吸養生塾は自然呼吸第3期枠、先日の4回目は新たな横隔膜編を共有しました。

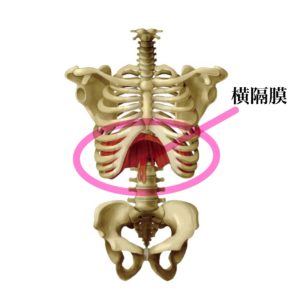

横隔膜は身体のどこにあるか。

どんな役割を担っているのか。

こんなところを今回は深掘りしていきたいと思います。

ポータブルサイトしんきゅうコンパスさんのコラムでも書いた、「横隔膜ってどこにあるの?」という問いかけを呼吸養生塾で直接投げかけましたが、皆さん共通して指差したのは、みぞおちからお腹の前側周辺でした。

この認識ではどうしても呼吸が浅くなり、手足は小さく動きがちです。

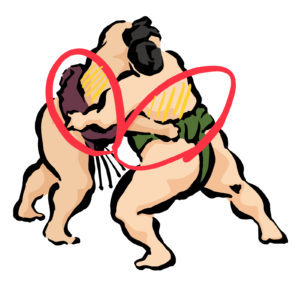

半端ない大迫選手と力士の共通点とは?

実は横隔膜は、浮き輪状に1周するんです。

横隔膜がただそこに在るという認識だけでも、身体の使い方は変わります。

手足を動かすとき横隔膜から動かすと考えると、身体を大きく使えるイメージが湧きませんか。

W杯で流行語にもなった「大迫、半端ない!」でお馴染みの大迫選手が、ドイツに渡りおこなった風船トレーニングも横隔膜に着目しています。

体幹の強化 大迫勇也 風船トレーニングで体幹・横隔膜を鍛える

「このトレーニングをして自分の身体が良くなった」

リンク記事には「体幹、横隔膜、心肺機能を強化するということが「当たり負けしない」ということと、どう繋がっているのか正直分からない(体幹強化は理解できます)」と書かれていますが、横隔膜が浮き輪状だと考えると、背中の中心が安定することが明確に分かります。

体幹と聞くと骨盤や股関節に意識が向きがちですが、実は背中ってもの凄く大切なんです。

それを象徴するのが力士のシコ踏み。

なんのためにシコを踏んでるかって考えたことありますか?

実はあれ横隔膜周囲の背中の安定をつくっているんです。

お相撲さんは立ち合い→蹲踞→取り組みが始まりますが、組み合うとき腰が反り返ると万事休すです。

腰が反り返らないように体幹を安定させるためには、横隔膜周囲(ベルト状)の存在が欠かせません。

大迫選手が前線で外国人に当たり負けせず身体を張ったキープができる秘訣がここにあります。

所作が綺麗な方の共通点

横隔膜周囲が解放されていると、手足の所作もしなやかになります。

腕は肩関節から、足は股関節から動かしていると思っていませんか。

身体のことを勉強されている方でも、肩関節とは言わないまでも、肩甲骨やローテーターカフ(肩のインナーマッスル)までしか目を向けられていない方も多い気がします。

ここに横隔膜のイメージが加わると、さらに大きくしなやかに身体が動かせそうです。

横隔膜から腕は動いている、横隔膜から足が動いている。

横隔膜の働きがしゃっくりをするときに動かす部分や、ただ単に呼吸に関連する、肺を拡げるという認識で終わってしまうともったいないことが分かって頂けたはずです。

横隔膜の強化に必要なこと

呼吸・整体スクールを研鑽して、私の認識が最も変わった場所がこの横隔膜でした。これだけでもお支払いしたスクール料金に余りあるお釣りがきます。

この他にもまだまだ横隔膜の効用はあるのですが、さらに深い話は呼吸養生塾のリアルな場で紹介したいと思います。

では横隔膜を鍛えるために当院でも大迫選手が取り入れた、見るからにキツそうな風船トレーニングや、マンションの苦情覚悟で集まってくださった皆でシコを踏んでいるのかというと・・そんなことはありませんので、ご安心ください。

TVメディアやYou Tubeにアップされているような、やった感や見た目の派手さはありませんが、高校生〜70代まで誰にでもできるワークを共有しております。

呼吸養生塾を初開催してからはや1ヶ月。

現在17名(見込み含め)の方が参加してくださり、見事に全員が2回目以降も継続を希望していただいており嬉しい限りです。

現状グループ枠ではお取りできませんが、個人セッションでは新規の方も治療枠として随時受け付けております。

横隔膜の存在を実際に体感したい方は、是非一度お問い合わせください。

さて7/28(土)、8/4(土)の横隔膜編で横隔膜がどこにあるかの問いかけは、このブログさえ見てくださっていれば、簡単に答えられるはず。

クライアントさんに問いかけをするのが今から楽しみです。